开云体育

开云APP下载“大疆”教父的教育实验:把学生“扔到海里去”

开云体育[永久网址:363050.com]成立于2022年在中国,是华人市场最大的线上娱乐服务供应商而且是亚洲最大的在线娱乐博彩公司之一。包括开云、开云棋牌、开云彩票、开云电竞、开云电子、全球各地赛事、动画直播、视频直播等服务。开云体育,开云体育官方,开云app下载,开云体育靠谱吗,开云官网,欢迎注册体验!如果梁文锋、王兴兴、汪滔继续读博士,他们还能创造出DeepSeek、宇树科技、大疆这样的公司吗?

本文带你走进香港科技大学教授李泽湘的“实验课堂”,看看他是如何让学生学会创新和应对不确定性的,以及他到底做对了什么,背后又有哪些每个家庭都值得思考和学习的教育智慧。

今年早些时候,原西安交大校长、现福耀科技大学校长王树国在一场科技论坛上抛出三连问:

他接着说:“我不知道,我没有答案。我唯一得到实践验证的是那些读博士的没有他们做得好。”

当科技竞争进入白热化阶段,这个问题终于绕不开了。我们的大学,到底是在培养创新者,还是在消耗他们?

很多人的直觉反应都是悲观的,但香港科技大学教授李泽湘,用二十多年时间证明了一件事:创新人才,是可以系统培养的。

1979年,他以公派本科生身份赴美,先后在卡内基梅隆大学与加州大学伯克利分校完成学业,之后在麻省理工、纽约大学工作。他亲眼见过硅谷创业浪潮,也亲身参与过美国顶尖高校的实验室如何让技术走向产业。

1992年,当香港科技大学抛来橄榄枝时,李泽湘回到中国。他想看看,在中国的大学里,能不能培养出以科技创新引领行业、改变行业的硬科技创业者。

今天,大疆、云鲸智能、正浩创新、海柔创新……这些改变行业格局的独角兽背后,都是他的学生。人们叫他“大疆教父”、“造星导师”,但这些标签遮蔽了更重要的东西,李泽湘不是在“造星”,他是在证明一套可复制的方法论。

他把学生直接扔进产业一线,从第一天起就让他们动手解决真实的工程问题。鼓励他们去创业,在无数次失败和迭代中,学会如何把一个技术idea变成真正能用、能卖的产品。结果,这些年轻人不仅做出了产品,还做出了改变行业格局的公司。

当我们焦虑于孩子的升学择业问题时,李泽湘的探索提醒我们:真正值得关心的问题不是“走哪条路”,而是“如何培养解决真实问题的能力”。这种能力,不分文理,不分行业,是每个孩子都需要的。

Indeed调查显示,超过三分之一的美国毕业生认为学位“浪费了钱”。在Z世代中,这个比例飙升到51%,也就是说,每两个人中就有一个后悔的。

与此同时,《》最近报道,一批顶尖高校的学生正在辍学投身AI浪潮。继比尔·盖茨、乔布斯、扎克伯格、萨姆·奥特曼之后……这份“辍学者名单”还在变长。

香港科技大学教授李泽湘,在教学一线观察了二十多年后,发现问题比想象中更严峻:传统大学教育不只是无效,反而在扼杀创新能力。

他注意到:第一周如果有一百个学生来上课,到期中就剩五十个,期末最多四分之一。即使出勤了,面对晦涩的前沿理论,学生也提不起兴趣。老师讲,学生听,听不懂就稀里糊涂地记,完成必修学分。

在香港科技大学的头几年,李泽湘还在观察,但随着接触的学生越来越多,他意识到,这不是个别现象,而是“结构性问题”。

大学的院系设置、课程设计,都是按照学科边界划分的:机械工程归机械系,电子工程归电子系,计算机归计算机系。学生从大一开始,就被困在自己的专业里深耕,而且专业里的课程也都是循着学科逻辑教,几年下来,学生接触的就仅限于“本家山头的东西”。

在李泽湘看来,按学科培养出来的,可以是工程师、科学家或艺术家,但产品经理和创业者需要跨学科的学习和实践。

内容上,学校里教的,几年后到了职场就用不上了。形式上,不少教授仍旧依赖板书,用PPT的已经算时髦。

更关键的是,工科教育对实践经验的要求很高,但传统大学培养模式下,大部分大学生在实验室里的目标是操作规范,做的课题甚至毕业设计,都是“老师给问题,学生答题,最后以成绩结束”,既不来自于行业真实问题,也不来自于学生内在兴趣,说到底,还是“应试思维”的延续。

在接受媒体采访时,李泽湘曾做过一个对比:美国本科一学期四门课,30门课毕业。中国工程本科呢?70多门课,170多学分,是美国学生的两倍多。

李泽湘还观察到一个令人沮丧的现象:有些大学三、四年级时还很有潜质的学生,读研几年后再见,发现已经“完蛋了”。“因为他去读研,就得做老师给的问题,老师给的问题主要是为了发论文或职称,他没法做自己感兴趣的事情。”

李泽湘说,我们国家每年毕业上千万大学生,可能三分之一以上是理科,一半以上是理工科,但真正具备工程师精神和能力的少之又少,更谈不上成为突破、创新的开拓者了。

发现问题只是第一步。接下来的二十多年,李泽湘一直在探索一套“新工科教育”体系。

传统工科教育的逻辑是:先学理论,再做项目,最后才接触市场。李泽湘则是反过来:让学生先看见市场需求,再退回来整合资源解决问题。

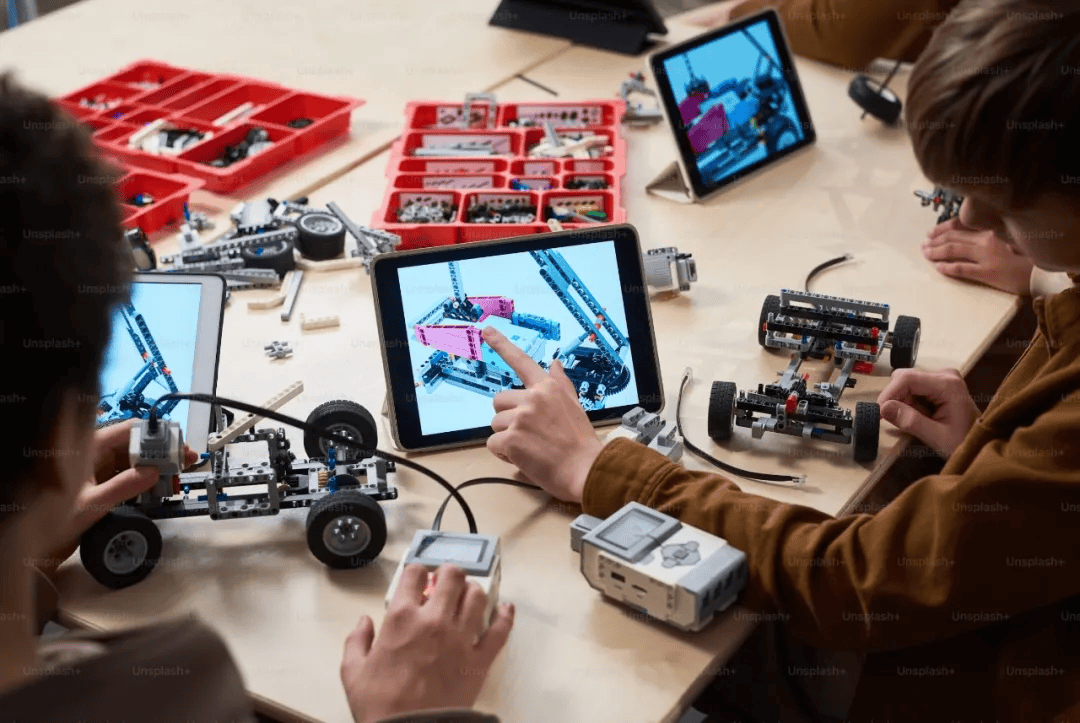

2004年,为指导学生参加亚广联大学生机器人比赛(Robocon) ,李泽湘在港科大开设了一门项目课程。

这门课学生要学会定义问题(搞清楚比赛规则),然后以团队形式利用各种工具,把系统进行分解(机械、电子、软件等),设计、和制造每个子系统,集成、测试和不断迭代。因为要自己制作样机,学生还要到华强北采购元器件,利用大学城周边的机加车间加工和焊接零部件等。

不少人对李泽湘说,这门课学到的东西比四年课堂还多。二十多位来自不同专业的学生中,就有后来大疆的创始人汪滔。平时对传统课程提不起兴趣的汪滔,在这门课上像换了个人,接连上了两届,拿下香港冠军和亚太总决赛第三名。

毕业设计时,汪滔和团队将Robocon学到的技术,做了一款航模飞控器。读研期间,他们在深圳莲花北租了套两居室,创办了大疆。

自此之后,李泽湘便不再给学生布置毕业设计题目,而是让他们自己组队做市场调研、发现问题、整合资源。他指导的学生里,十个有九个走上了创业之路。除了汪滔,这门课还走出了汝原科技的创始人王铭钰、逸动科技联合创始人陶师正和潘宗良等一批年轻创业者。

原本辅导学生参赛的项目课程,也被发展为面向全校一年级学生的机器人项目课程,还推广到广东工业大学、湖南大学等多所高校。2016年,港科大在大疆支持下成立综合系统与设计学科部,每年招30名学生,把局部实验升级为更系统的培养。

在不断的实践中,李泽湘逐渐提炼出新工科教育的核心:让学生像创业者一样思考和行动。

具体来说,就是发现和定义问题,整合各种技术和资源去解决;基于项目的系统设计、制造、调试和迭代;跨学科、跨年级的团队协作;以及供应链和项目管理。

从今天的眼光看,黄埔军校其实很不像个军校。学生只读几个月,也没有一套完整的教育体系。但它有一个特点:学了马上就用,边学边用。学生学了几天,就直接上战场。

培养出色的工程师,还不是终点。在科技创新圈里,还有另一个问题:技术上很极致,演示起来很震撼,但就是卖不动。

问题出在哪儿?工程师想的是“怎么把东西做到最好”,创业者想的是“做出来的东西谁会买、怎么卖、能不能持续发展”。

李泽湘说,实际上有不少创业最后不怎么成功,都是由于没能从工程师思维升华到创业者思维。

商业思维则要判断如何切入市场、如何形成闭环、如何让技术真正转化为现金流与利润。

除了硬科技创业营的系统课程,项目导师还会频繁介入,与团队深入交流,帮他们改掉“只会解题、不懂定义问题”的惯,这正是应试教育最难突破的部分。

李泽湘有个很形象的说法:创业就像“走夜路”,一个人会害怕,三五个人一起,再给你手电筒和打狗棍,就不怕了。

这还要说到一段小插曲。大疆成立刚一年就曾遭遇生死危机:所有人都跑了,只剩一个出纳,甚至有人带着汪滔的设计到外面去卖。汪滔想起诉,律师开口就要70万。走投无路,他找到了李泽湘。

李泽湘不仅出了钱,更关键的是,他手里刚好有一批“后备军”。当时在哈工大校长王树国的支持下,李泽湘在哈工大深圳研究生院办了个教改班,第一届学生即将毕业。李泽湘鼓励他们去大疆实习工作。正是这批学生帮汪滔重建了大疆。

他联合两位教授创办固高科技,专攻运动控制和智能制造核心技术,让学生在真实商业环境中摸爬滚打(虽然当时有很多学生因为个人选择都倾向于出国深造或者去硅谷,但这份经验是保留下来了)。

他用在大疆的早期股份创办松山湖国际机器人产业基地,把供应链、技术资源、创业导师全部打包,降低科技创业门槛。

最近也是最大的一次突破在2021年。在深圳市政府的支持下,李泽湘主导筹建的“深圳科创学院”开始接收首批学生。这是一个独立于现有高校体系的新平台,不用再跟传统教育体制博弈,可以从零开始构建新工科教育体系。

在培养出大量优秀的硬科技创业者,李泽湘仍在持续探索,希望更进一步。然而出人意料的是,他从不鼓动所有人去创业。

他的学生潘宗良说:“他觉得一个人要有主动思考择业的思维,而不是被生活或者主流推着走。当然,他觉得每个人都应该去试一下创业的过程,如果觉得不适合,可以加入别人的公司。”

对作为老师的李泽湘来说,教育的本质不是让每个人都成为创业者,而是让每个人都有能力在黑暗中前行。即使没有标准答案,也知道如何找到自己的路。

做李泽湘的学生,写论文还是其次,“跑工地”才是日常。去华强北买元器件、去工厂打磨零件、亲手焊接电路、测试、迭代。这些”脏活累活“,事后总是不足为人道也,但恰恰是创新中不可或缺的重要一环。

只有亲身经历过,学生才会发现:图纸上完美的设计,到了工厂加工精度不够;预算内能买到的材料,性能达不到要求;为了控制成本,要跑三家供应商比价……这些“脏活累活”,课本永远不会教,但它们构成了“把想法变成产品”的全部细节。

可以是拆一个坏掉的电器(即使修不好),可以是自己在家做一次化学实验(即使这并不一定是孩子之后想深入学习的方向),也可以是策划一次家庭旅行(包括预算、订票、行程调整)......

重要的不是“学到什么知识点”,而是经历“从想法到实现”的完整链路,在这个过程中建立对真实世界复杂性的认知。

李泽湘的新工科教育,很有“野蛮生长”的味道:不给答案,甚至不给题目。学生毕业设计要自己去市场找问题,遇到困难他也很少直接给解决方案。

这背后有认知科学的支撑。加州大学洛杉矶分校教授Robert Bjork提出“必要难度理论”(Desirable Difficulties):学习过程中适度的困难,反而能提升长期记忆和迁移能力。当学生必须主动检索信息、重构知识时,大脑会建立更深层的神经连接。

苏黎世联邦理工学院的研究也发现:经历过“生产性失败”(Productive Failure)的学生,虽然初期表现不如直接教学组,但在应对新问题时表现更好。因为他们建立了问题解决的心智模型,而不只是记住答案。

对家长来说,这意味着:与其焦虑地帮孩子规划好每一步,不如退后一步,给孩子试错的空间。让他们在真实的环境中碰壁、调整、找到自己的方向。

不是每个孩子都要去开公司,但“做成一件事”的经历和感觉,对每个孩子的发展都是必不可少的。

这个过程会教给孩子一些课堂上永远学不到的东西:如何在资源有限的情况下解决问题、如何说服别人相信你的想法、如何面对失败后重新站起来、如何在不确定性中做决策。

对孩子来说,这个“创业”可以很小:比如在学校组织一次活动、做一个自媒体账号、开一个小小的手作摊位。关键不是做多大,而是完整地经历一次“发现需求→设计方案→执行→反馈→迭代”的循环。

在松山湖XbotPark机器人基地,李泽湘一直在营造一种像家庭一样信任、宽容失败的氛围。据他的学生讲,他从不轻易否定,那么多怀揣着不同想法的年轻人,每个人做的事情都不一样,但“只要学生不放弃,李老师永远是一种支持的态度”。

这对我们家长来说就是个很好的提醒。当孩子说“我想试试”的时候,先别急着泼冷水,也别急着帮他们铺好每一步。孩子需要的不是一个永远正确的导师,而是一个允许他们试错、在他们跌倒时拉一把的支持者。

这样看来,与其说李泽湘的新工程教育是“英才教育”,倒不如说是我们每个普通家庭都能受益的育人智慧:让孩子不再被动等待“正确答案”,而是去主动创造可能性。

1.晚点LatePost:对话李泽湘:孵化大疆、云鲸后,怎么培养更多科技创始人,程曼祺,2021年8月16日

2.凤凰Weekly:“机器人梦工厂”背后的神奇教授李泽湘:无论有多少身份,我首先是个老师,王涵

3.极客公园:机器人总动员 李泽湘和他的门徒,郑玥,2021年12月8日

4.中国新闻周刊:这座城市的大学,把学生“扔到海里去”,霍思伊,2025年8月28日

5.知识分子:李泽湘:新工科教育的背景和使命,李泽湘,2020年3月31日

6.暗涌Waves:揭秘李泽湘 : 一个工科教授和他的最佳位置,于丽丽,2023年9月1日

2025-11-06

2025-11-06 浏览次数:

次

浏览次数:

次 返回列表

返回列表